I DSA SOTTO UN’ALTRA PROSPETTIVA

Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, DSM-5, definisce i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) come persistenti difficoltà nell’apprendimento e nell’uso delle abilità scolastiche rispetto ai coetanei, con conseguenze osservabili in classe o, più in generale, nella vita di tutti i giorni. Questo in assenza di disabilità intellettive o di altro genere e di particolari problematiche con la lingua o con il livello di istruzione.

In particolare, è richiesta la presenza di almeno uno dei seguenti sintomi, per una durata di almeno 6 mesi:

- Lettura delle parole imprecisa o lenta e faticosa

- Difficoltà nella comprensione del significato di ciò che viene letto

- Difficoltà nello spelling

- Difficoltà con l’espressione scritta

- Difficoltà nel padroneggiare il concetto di numero, i dati numerici o il calcolo

- Difficoltà nel ragionamento matematico

Se lo studente risponde a questi criteri, può ottenere una diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento dove verrà specificato, oltre il livello di gravità, anche se l’area compromessa riguarda la lettura, l’espressione scritta o il calcolo.

Si tratta di ciò che prima era chiamato dislessia, disgrafia, disortografia o discalculia.

Il DSM, che ha quasi raggiunto la sua sesta edizione, ha però cambiato spesso idea per quanto riguarda le diagnosi, rielaborandole, ma soprattutto aggiungendo categorie diagnostiche.

Van Praag ha ironicamente fatto al DSM stesso una diagnosi di “nosologomania” (la nosologia è la scienza che si occupa della classificazione delle malattie).

Non parliamo poi della definizione più importante, quella di malattia mentale, più volte modificata perché mai sufficientemente precisa.

“Oggi, il punto principale di tutti questi termini confusi è che si può dire a chiunque che ha una qualche forma di pazzia, pronunciando semplicemente un parolone. Visto che nessuno si è messo d’accordo sul significato della parola o su quali siano i sintomi, ciò pone lo psichiatra in una posizione di ‘autorità’.”

L. Ron Hubbard

Abbiamo quindi uno studente che ha difficoltà a scuola e che, dopo “attenta valutazione”, può uscire da uno studio medico con una bella etichetta di DSA.

In quel momento il bambino cambia la sua percezione di sé.

La società lo etichetta come “non allo stesso livello degli altri” e questo sarà il modo in cui lui vedrà sé stesso. Pensando di essere “difettoso”, si comporterà di riflesso, dunque anche i coetanei, gli insegnanti e i parenti cambieranno la concezione che hanno della sua persona, trattandolo di conseguenza.

A questo punto è facile capire la fine che faranno la sua autostima e l’autoefficacia, spesso per tutto il corso della vita.

Queste sono le parole di due bambini intervistati dopo la diagnosi:

“Inizialmente venivamo presi in giro perché tutti pensavano che noi dislessici fossimo stupidi. Ci accusavano di avere verifiche semplificate e di essere facilitati nelle interrogazioni perché potevamo avere le mappe.

Quando qualcuno ci dice o diceva ‘Ah tu sei dislessico’ in modo dispregiativo sentivamo un po’ di rabbia e tristezza.”

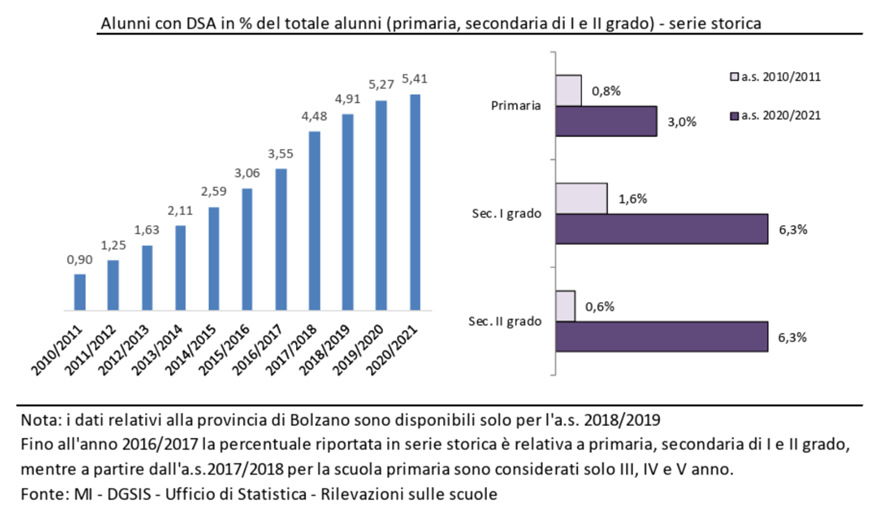

Vediamo i dati ufficiali sull’andamento dei DSA in Italia nel corso del tempo, più precisamente dall’anno scolastico 2010/2011 al 2020/2021:

Ciò che salta subito all’occhio è l’enorme aumento delle diagnosi.

Come può essere possibile tale “epidemia” di DSA?

Molti esperti avanzano l’ipotesi che un incremento del genere nasca dall’aumento delle richieste di prestazioni scolastiche e sociali, unito all’uso eccessivo della tecnologia, che mina la capacità di concentrazione e di apprendimento.

Altro elemento da non dimenticare è la riduzione delle attività di scrittura e lettura. Questo intacca il patrimonio linguistico e la capacità di esposizione.

Ecco così studenti con una mente meno agile, che dunque necessitano di tempistiche diverse rispetto a quelle imposte dai programmi ministeriali.

In tale ottica, le difficoltà scolastiche non devono quindi essere viste come sintomi di un disturbo, ma come conseguenza di un insieme di elementi in interazione tra loro.

Elementi che sono sempre più distruttivi, visto l’enorme incremento di casi di DSA.

Data la situazione, perché allora si continua a cercare di cambiare ogni singolo ragazzo, adattandolo a un sistema che si è rivelato fallace, invece di eliminare il problema alla radice?

A tal proposito è interessante quanto scritto da William Ryan nell’opera Blaming the victim.

Secondo il suo punto di vista, i problemi sociali vengono ridotti a un livello psicologico-individuale, trasformandoli in patologie. In questo modo, le vittime di una situazione sociale diventano portatrici di un disturbo, a causa delle loro caratteristiche personali.

Tali caratteristiche vengono considerate “cause” del problema da parte di chi ha una posizione di potere nella società e che dunque non desidera che la situazione cambi. Quello che vogliono è quindi trasformare disfunzioni sociali in “colpe individuali”.

Ira Goldenberg, in Oppression and social intervention, punta il dito contro chi lavora per un adattamento a contesti oppressivi. Parla di coloro che si identificano con l’ideologia istituzionale rifiutandosi di concepire la possibilità di cambiamenti profondi nella società. L’obiettivo diventerebbe quindi il mantenimento di una disparità di potere, dove c’è chi controlla e c’è chi subisce.

Dott.ssa Laura Leonardi

Fonti:

Alessandro Zennaro, Lo sviluppo della psicopatologia (Il Mulino, 2011)

Donald W. Black, Jon E. Grant, DSM-5 Guidebook (Raffaello Cortina Editore, 2015)

Piero Amerio, Psicologia di comunità (Il Mulino, 2000)

www.mim.gov.it

www.orizzontescuola.it

www.anastasis.it